L'HISTOIRE DU RHUM

L’histoire du rhum est directement liée à l’industrie du sucre de canne et son raffinage. Un siècle s’est écoulé entre ses débuts en Atlantique et les prémices d’un spiritueux local, mal considéré, puis interdit en France pendant près d’un siècle. Mais il faudra moins d’une génération aux Anglais pour s’emparer de cette jeune industrie du rhum en plein essor, et générer grâce à sa marine une demande phénoménale et récurrente.

À la fin du XVIIIème siècle, une distillerie des colonies françaises recensait déjà des stocks bien différenciés de tafia, rhum, esprit de tafia et grappe blanche, preuve d’une production conduite vers une recherche qualitative.

Bien que ce spiritueux – appelé alors «rhum z’habitans» – existe depuis longtemps et était consommé localement, son exportation est assez récente. La 1ère crise du sucre (de canne) du début du XIXème siècle, engendrée par la production du sucre de betterave en Europe, en sera le moteur.

À la fin du XIXème, les conséquences des ravages causés aux vignobles européens, la mécanisation dans les îles, puis la crise de surproduction de sucre (de canne), entraîneront le décollage du rhum agricole et sa découverte sur le Vieux Continent.

Rhum à l’horizon?

L’industrie du sucre de canne débute déjà au XVème siècle grâce aux Espagnols et les Portugais, d’abord sur leurs terres et îles avoisinantes (Madère, les Açores, São Tome et Principe, puis les Canaries), puis dans leurs nouvelles colonies «américaines», principalement à Haïti (actuelle Haïti/St-Domingue) et le Brésil. Dès 1630, les Anglais, puis les Français prendront le relais aux Antilles.

Un flibustier français resté anonyme (d’origine de Dieppe, Normandie) ayant bourlingué entre le Brésil, les Petites Antilles et le Mexique de 1618 à 1620, témoigne dans un récit que les indiens Caraïbes plantent quelques cannes à sucre dans leur jardin en plus du manioc, des patates ou de l’ananas; il indique aussi qu’ils savent la planter par bouturage, qu’elle pousse généreusement et qu’ils sont friands du jus qu’ils en extraient.

Il raconte aussi qu’il s’est emparé d’un navire le long de la côte mexicaine chargé notamment de «jarres de mélasse», probablement destinées à la fabrication de pain d’épice en Europe…mais il n’a jamais fait mention d’alcool à base de jus de canne: il ne parle que des «vins» faits à partir de ouicou (manioc) ou de mabil (patate douce), mélangé parfois à du vesou et des bananes, et l’alambic semble être inconnu dans ces contrées…

Les diverses persécutions des non-catholiques en Espagne, France, Portugal, et aussi d’une grande partie de l’Europe du Nord – ceci jusqu’à 50 ans après la Révolution française – ont pour conséquence la fuite d’un nombre important de familles, principalement vers les Provinces-Unies (= Pays-Bas septentrionaux ou Pays-Bas du Nord, 1581 – 1795).

Déjà au XVIème siècle, des Juifs marranes connaissant depuis longtemps les techniques de production du sucre, ont dû fuir le Portugal pour se réfugier au Brésil, stimulant fortement le rendement des premières plantations de canne.

Ils furent ensuite chassés par le pouvoir en place, rejoignirent – pour certains – les rivages antillais, et continuèrent ainsi à oeuvrer dans d’autres plantations.

Mais toujours aucun alambic à l’horizon…

Le miracle hollandais (1584 – 1702)

«Zoom sur le siècle d’or, ou le miracle hollandais» Voir le document

De la concurrence du raffinage et de l’apparition des premiers tafias

Le mouvement migratoire général monte en puissance et ces nouvelles colonies voient arriver de tous les coins d’Europe – en plus des officiers, marins et envoyés officiels des nations en lice, ainsi que des Flamands – Luthériens et Calvinistes, Huguenots de France et des Protestants provenant aussi d’Angleterre, du Danemark, ainsi que d’audacieux s’étant auparavant réfugiés aux Provinces-Unies.

Une partie d’entre eux sont de riches marchands et industriels aux grandes ambitions, ainsi que des artisans, détenteurs de précieux savoirs et pratiques dans divers domaines, très utiles à l’expansion de ces «nouveaux mondes».

Comme évoqué dans l’Histoire de la canne, cette industrie débute en 1532 au Brésil à São Vicente puis rayonne à partir de Salvador da Bahia; les Portugais sont donc les premiers Européens à raffiner le sucre de canne de manière industrielle (le Brésil demeure encore aujourd’hui le plus gros producteur mondial de canne à sucre, devant l’Inde et la Chine).

À cette époque, ils étaient connus pour leurs sucres «terrés», le «terrage» étant l’action qui consistait à blanchir le sucre en le recouvrant d’argile, permettant d’obtenir un sucre plus raffiné et par là-même des prix plus élevés.

Qui dit raffinage, dit sirop et fermentation, et…distillation ! artisanale et confidentielle? ou à des fins de production? aucune trace (?). Les premières connaissances techniques de la distillation des sirops de sucre sont bien arrivées aux Antilles depuis le Brésil, où était produite depuis longtemps une eau-de-vie de canne connue sous le nom de «gerebita» ou «aguardiente» (ancêtre de la cachaça).

Les Hollandais, déjà présents dès les années 1580 à la «Wilde Kust» (= Côte Sauvage, à cheval sur le Brésil, Guyane(s) et Venezuela), désiraient aussi entrer dans ce nouveau négoce. En 1630, la WIC prend aux Portugais le contrôle du Pernambouc, et leur enlève les villes de Recife, Natal et Salvador afin de s’assurer une partie de leur production sucrière.

Recife devient la capitale de la colonie sous le nom de Mauritsstaad. Les populations locales se révoltent contre leur présence («Insurrection de Pernambouc») à la faveur de la 1ère guerre anglo-néerlandaise (1652-1654), et à l’issue de laquelle le Portugal récupérera ces territoires. Dès 1652, des centaines de réfugiés néerlandais doivent quitter les lieux et se dirigent tout naturellement vers les Antilles, avec, parmi eux, d’anciens propriétaires de sucreries apportant les techniques du terrage du sucre, et notamment du moulin à 3 rolles.

Les savoirs techniques de culture de la canne et de la production de sucre arrivèrent aux Antilles par plusieurs «vagues» successives, provenant soit du Brésil soit d’Europe, principalement mues par des initiatives privées. L’une des premières concerne la Barbade.

La Barbade: berceau du rhum

«La Barbade, du tabac à la canne» Voir le document

De Grand Tumulte à Tue Diable

«Histoire exacte et véridique de l’île des Barbades» de Richard Ligon» Voir le document

Les pionniers des Antilles françaises

La première référence à la production d’une eau-de-vie de canne antillaise française date de 1639: un «privilège» de 10 ans (sorte d’exclusivité officielle) donné par la Compagnie des Isles d’Amérique (créée en 1635, faillite en 1650 et dissolution en 1651) à M. Fagues pour la production d’une eau-de-vie à Saint-Christophe et en Martinique.

Les premières installations liées à l’industrie sucrière ont été dues à 2 Flamands qui ont réussi à mobiliser les capitaux nécessaires et monter des «engins à sucre»: Daniel Trezel (de Rouen) en Martinique en 1640, et l’un de ses 2 fils prénommé Samuel, avec un moulin à sucre opérationnel en Guadeloupe en 1643.

Déjà les futurs rhumiers agricoles dont les noms ou marques sont encore actifs aujourd’hui – qui pour certains ont des distilleries encore bien fumantes ! – , défrichaient leurs nouvelles terres pour y construire leur domaine: Depaz (1651, sucrerie: 1690?), Bologne (1654, sucrerie: 1665), Trois Rivières (1660). En 1670, on dénombrait 117 habitations-sucreries en Martinique. Celle de Dillon verra le jour en 1690.

Jean-Baptiste (né Jacques) Du Tertre (1610 – 1687, religieux dominicain et botaniste français) raconte dans le tome 1 de son ouvrage «Histoire générale des Antilles habitées par les François (1667 – 1671)», comment 2 esclaves brésiliens accompagnant les Hollandais ont appris aux Français la technique du terrage.

Il témoigne aussi de l’arrivée dès 1654 de 1’200 Hollandais s’établissant dans les Antilles françaises, dont 900 en Guadeloupe, parmi lesquels 300 soldats expérimentés de Flandres et de Wallonie. Il est aussi le premier à décrire en détail l’élaboration du sucre et de l’ancêtre du rhum:

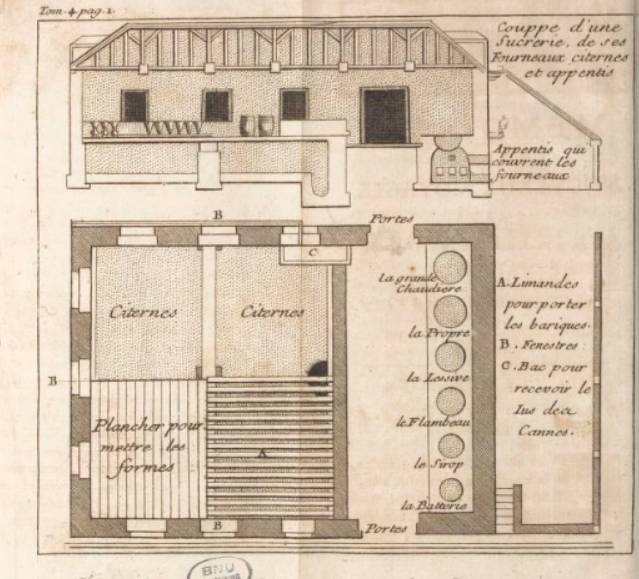

«Les Cannes brisées & épuisées de leur suc, aussi bien que les écumes, ne sont pas inutiles; car pour les écumes de secondes & troisiémes chaudieres, & tout ce qui se répand en le remüant, tombe sur le glacis des fourneaux, & coule dans un canot, où il est reservé pour en faire l’eau de vie, les Négres en font des boissons qui enyvrent, & dont l’on a un assez bon debit dans les Isles…».

Ce breuvage semble être fabriqué avec tout ce qui déborde des chaudières qui suit l’extraction du sucre ! Il fait aussi référence au commerce des sirops:

«…le sirop melace, ou composte, est encore une assez bonne marchandise, dont l’on fait les pains d’épice dans l’Europe…»

Il relate encore:

«J’en ay vu mettre dans du Oüycou (ouicou, voir plus haut), ce qui le faisoit boüillir, & le rendoit aussi fort que la meilleure biere de Flandres […] Le suc des Cannes qui n’ayant pas été mis assez promptement dans les chaudieres, devient aigre, étant meslé avec de l’eau, bout & fait une boisson, que l’on appelle le Vezoü, qui se debite fort bien dans les Isles, & tous ces petis ménages doivent deffrayer toute la famille d’une sucrerie bien reglée».

Décidément, rien ne se perd dans la fabrication du sucre ! cette sorte de vin était déjà décrite en 1618-1620. La bagasse est aussi revalorisée:

«Pour les Cannes brisées, elles servent à engraisser les porcs, ce qui en rend le lard & la viande excellente».

En raison de son raffinage poussé, le terrage a permis d’augmenter considérablement la quantité de sirops produits. Une fois établi aux Antilles françaises, il a contribué à une plus grande disponibilité des sirops par rapport aux autres îles sucrières, sirops que les planteurs cherchaient à valoriser soit par la vente, soit par la distillation.

Mais les gros bénéfices qu’ils en tiraient ont rapidement provoqué la colère des raffineurs français, surtout ceux de Nantes, réclamant cette technique exclusivement à la métropole.

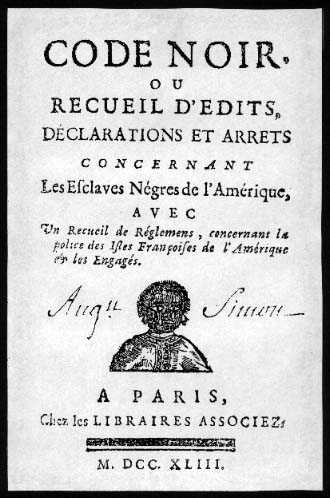

Ils réussirent même à persuader Colbert (1619 – 1683, notamment ministre du Roy, et auteur du Code noir, promulgué par Louis XIV en 1685), puis son fils Seignelay (qui lui succéda au ministère de la Marine) de la justesse de leurs idées.

En 1680, Colbert est donc revenu sur une série de mesures qu’il avait prises depuis 1664 pour protéger conjointement les sucres coloniaux et métropolitains de la concurrence étrangère. À partir de cette date, les droits imposés sur les sucres coloniaux raffinés furent nettement supérieurs à ceux raffinés en métropole.

Mais ces mesures n’obtinrent pas le résultat escompté: les petites Antilles en particulier ont continué à terrer leurs sucres, si bien que les sirops (dont la production dérivée du terrage a connu une croissance parallèle) devinrent une partie intégrante de la vie quotidienne des plantations.

Les planteurs antillais ont continué à fabriquer l’eau-de-vie de canne à partir de leurs sirops, qui s’est rapidement installée dans les économies locales des plantations. Sa consommation est demeurée essentiellement locale pendant cette période: on la buvait le plus souvent sur le lieu même de la production, dans la plantation.

Jean-Baptiste Labat (1663 – 1738, missionnaire dominicain, botaniste, explorateur, ethnographe, militaire, propriétaire terrien, ingénieur et écrivain), appelé plus communément Père Labat, part volontairement en mission aux Antilles le 28 novembre 1693 depuis La Rochelle.

Il débarque en Martinique le 29 janvier 1694 pour rejoindre la paroisse de Macouba – fondée en 1667 et située au nord de l’île – qu’il étendra pendant 2 ans en construisant de nouveaux bâtiments. En 1696, il voyage dans les Antilles, de la Guadeloupe à Hispaniola, en passant par la Grenade et la Dominique.

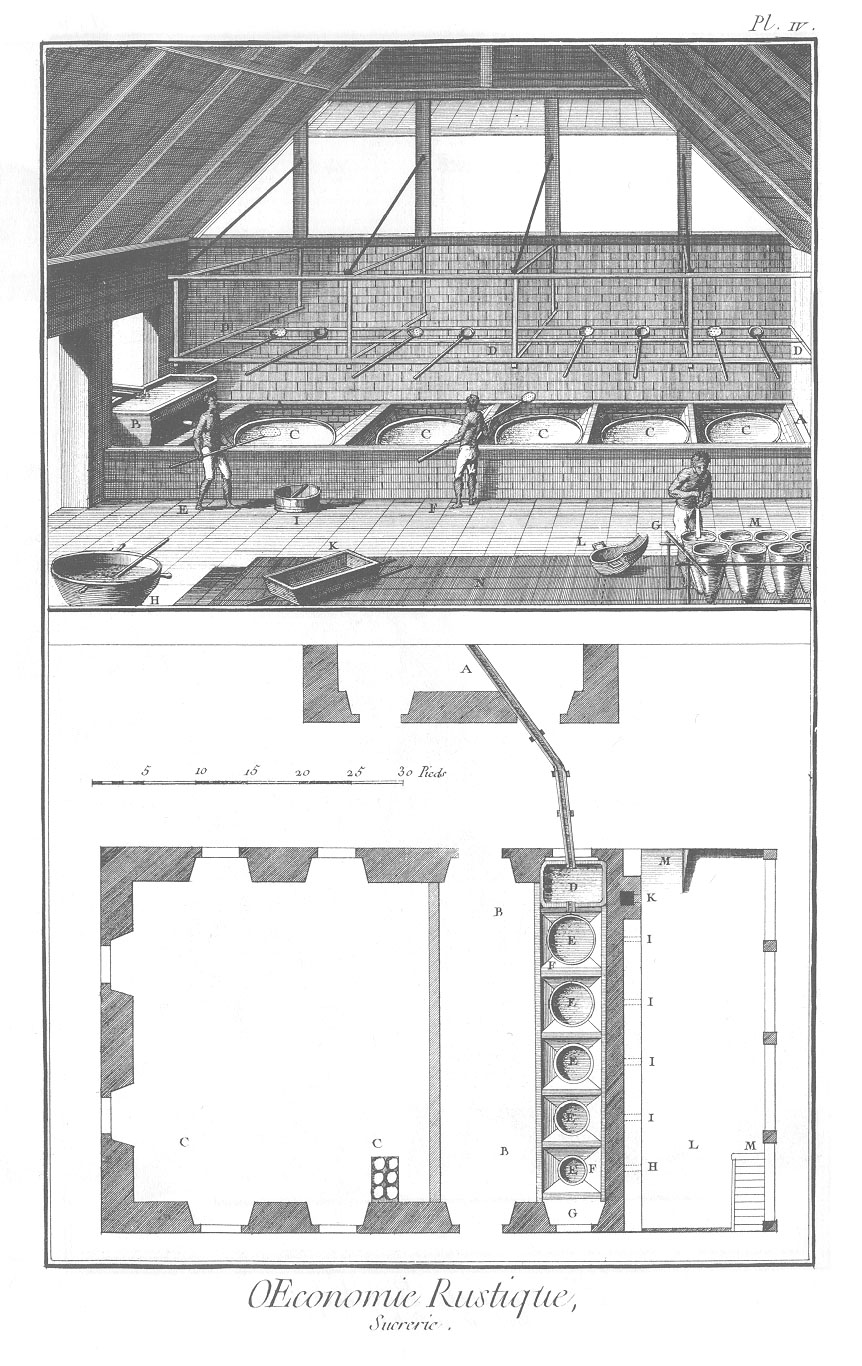

Il retourne en Martinique et y est nommé procureur-syndic des îles d’Amérique. Il dirigera et développera au nord de Sainte-Marie le couvent-habitation-sucrerie du Fonds Saint-Jacques (construit par les Dominicains en 1658), optimisera la fabrication du sucre et perfectionnera les processus de la fabrication du tafia, en important des alambics de Charente conçus pour l’élaboration de l’«eau ardente», ancêtre du cognac. Dans le but de trouver un remède contre la fièvre, il créera la «guildive sucrée».

À son retour en Europe en 1706, il rédige son célèbre «Nouveau Voyage aux Isles Françoises de l’Amérique…», basé sur toutes les notes et dessins qu’il avait consignés au cours de ces voyages. Il est le premier à mettre en évidence que le distillat obtenu suite à la fabrication du sucre est un produit à part entière:

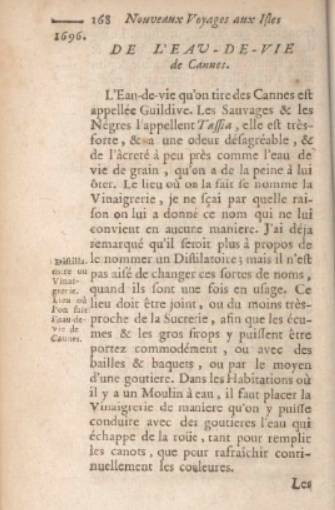

«L’Eau-de-Vie qu’on tire des Cannes est appelée Guildive. Les Sauvages et les Negres l’appellent «Taffia», elle est très forte, & a une odeur désagréable, & de l’acreté à peu près comme l’Eau-de-Vie de grain, qu’on a de la peine à lui ôter. Le lieu où on la fait se nomme la «Vinaigrerie», je ne sais par quelle raison, on lui a donné ce nom qui ne lui convient en aucune manière, J’ay déjà remarqué qu’il seroit plus-à-propos de le nommer un «Distillatoire»; mais il n’est pas aisé de changer ces sortes de noms, quand ils sont une fois en usage…»

À cette époque, la monarchie française gouvernait sur son peuple en attribuant des privilèges à une multitude de corporations organisées, du tanneur au chaudronnier et du perruquier au tonnelier. La profession de vinaigrier était déjà florissante au XIème siècle, et son organisation en tant que corporation date du XIVème; il y en avait même qui cumulaient le métier de saucier (les vinaigriers-sauciers).

Ce métier (vinaigrier) très lucratif et protégé avait reçu en 1514 (avec les épiciers apothicaires) l’exclusivité de la distillation de l’«esprit de vin». De peur de la concurrence, leurs membres firent même interdire à la corporation des tonneliers d’utiliser des fûts où avaient reposé des lies !

Empêchés de pouvoir négocier vieilles futailles et barriques, les tonneliers demandèrent alors à ce qu’il soit interdit aux vinaigiriers de posséder un quelconque outil de tonnellerie! Le privilège de la distillation par le vinaigrier fut aboli en 1624, mais, comme le fait remarquer le missionnaire, les expressions ont la vie dure…

Labat a considérablement fait évoluer la technique de distillation d’alors pour en améliorer la qualité:

«…Lorsque la chaudière est pleine, on ferme son ouverture avec un chapiteau de cuivre rouge, […] il est bon qu’il soit étamé, afin de n’être pas sujet au verd de gris. Il a un bec de 18 à 20 pouces de long qu’on fait entrer dans l’extrêmité d’une couleuvre de cuivre ou d’étain, qui est posée dans un tonneau fait exprès […]. Plus la couleuvre a de circonvolutions, & plus l’Eau-de-Vie est bonne…».

Il met là en avant les avantages du serpentin réfrigérant, où le circuit de l’eau doit être continuellement renouvelé pour assurer une condensation optimale de l’alcool évaporé. Depuis lors, ce type d’alambic porte son nom. Il décrit la plantation idéale martiniquaise où ces sirops et eaux-de-vie sont devenus indispensables à sa réussite économique:

«…Dans les Sucreries où il y a 2 chaudières à Eau-de-vie, on en doit faire par semaine 160 pots ou environ, mesure de Paris. On la vend ordinairement 10 sols le pot, & quelque fois davantage, surtout dans les temps où l’on ne fait pas de Sucre; & quand l’Eau-de-vie de France, & les Vins sont rares et chers. Cette Manufacture rend un profit considérable à un Habitan: car quand on n’y travaillerait que 45 semaines par an, ce serait toujours 60 barriques d’Eau-de-vie qu’on ferait, dont on pourrait vendre au moins 54, le reste se consommant dans la maison; or, 54 barriques à 120 pots chacune doivent produire plus de 1’000 écus qui suffisent pour entretenir d’habits, de viande, d’outils & d’autres nécessités, pour une troupe de 120 Nègres…»

Son témoignage est capital pour appréhender la place économique croissante de la guildive, et la façon dont on arrivait à calculer leur valeur en fonction des besoins d’approvisionnement des esclaves.

Le Code noir de 1685 fournit une autre indication: l’article 23 défend aux maîtres de donner aux esclaves «de l’eau-de-vie de canne ou guildive», à la place des distributions alimentaires hebdomadaires dont les propriétaires d’esclaves étaient responsables.

L’eau-de-vie de canne a donc aussi été donnée aux esclaves comme récompense pour des travaux particulièrement difficiles ou dangereux, tels que l’opération des moulins dans lesquels on écrasait la canne, ou le travail des chaudières où on passait les sirops, tâches qui entraînaient des blessures graves et de nombreux morts.

Labat ne précise pas à qui on vendait ces produits: les acheteurs se trouvaient sans doute en Martinique même, et il est très probable qu’une partie de ces eaux-de-vie de canne produites dans les îles ait également pris place dans les cales des navires pour se répandre en métropole…

La guerre commerciale des eaux-de-vie

En France, le raffinage croissant de sucre brut antillais produisait aussi ses propres dérivés, soit des sirops et eaux-de-vie de canne maintenant «métropolitains», dont il existe plusieurs preuves de leur fabrication dans les villes de Nantes, Rouen, La Rochelle, et Bordeaux, particulièrement importantes au cours des années 1690.

Les pétitions de ces raffineurs démontrent que la concurrence entre métropole et colonies avait changé de nature: la bataille concernait à présent la matière de base, car difficile de distinguer facilement les produits antillais des produits métropolitains: on voit alors clairement apparaître une vive concurrence entre l’eau-de-vie de vin et celle de canne.

Bien que l’exploitation de la vigne date de l’époque romaine et que le vin français soit déjà exporté depuis le Moyen-Âge, la technique de la distillation du vin est relativement tardive: son développement commercial date du XVIème siècle à l’Ouest de la France, et la Rochelle en est le centre de distillation.

Il y avait également à Bordeaux des «faiseurs» (= bouilleurs de crus ou distillateurs de l’époque) et des marchands d’eau-de-vie de vin; son essor international commence dès le début du XVIIème, exemple: en 1604, un privilège royal de 10 ans a été accordé à Isaac Bernard pour l’exportation hors de France de l’eau-de-vie produite dans cette région.

Nantes était également impliqué dans ce secteur: alors qu’il n’y avait qu’un seul faiseur en 1610, les vins nantais – dits inférieurs – distillés en eau-de-vie ont rapidement pris le pas sur la production viticole locale, et deviendront vers la fin du XVIIème siècle une marchandise d’exportation dominante dans l’économie locale.

Le facteur majeur qui incita ces acteurs locaux – et particulièrement de Nantes – à s’engager dans la distillation fut la présence de Hollandais et de Flamands, ces marchands et partenaires coutumiers bien acceptés, grâce à leur collaboration dans l’aménagement du marais poitevin.

La Charente, ce fleuve déjà nommé “le sentier qui marche” par les Romains, fut exploitée par ces entrepreneurs, exportant pour le Nord papier d’Angoulême, sel, vins du Cognaçais et de la région bordelaise. De commerçants, ils devinrent rapidement fabricants et consommateurs d’eaux-de-vie, connaissant depuis longtemps l’art distillatoire.

Isaac Bernard a ainsi porté plainte en 1609 contre un Hollandais (Anthonie Casteleyn, appelé «le pionnier du brandy») qui – à l’encontre de son privilège – gérait 5 distilleries près de Nantes et transportait de l’eau-de-vie de Rezé à La Rochelle ! En 1631, les Hollandais ont importé à Nantes 245 alambics, venus de 9 ports des Provinces-Unies, preuve de la forte activité de distillation en Hollande et de la participation active des Néerlandais dans ce marché.

Les raisons pour lesquelles ils ont pu autant influencer l’industrie viticole française sont multiples:

- le goût croissant pour les vins blancs doux s’est associé au désir de les fortifier avec de l’alcool, pour leur permettre une meilleure stabilité et une plus longue durée de vie durant les longs voyages vers les colonies atlantiques,

- ils ont bénéficié d’un accès privilégié aux marchés viticoles français, surtout à partir de 1635 et du traité d’alliance signé par Richelieu avec les Provinces-Unies.

La distillation en tant que technique, et l’eau-de-vie de vin en tant que produit, étaient connus avant la croissance d’un commerce d’exportation vers le Nord. Olivier de Serres a décrit en quoi consistaient ces pratiques dans les ménages ruraux vers 1600, notamment la distillation d’herbes, de fleurs et d’autres plantes pour produire des «eaux excellentes et médicinales», mais aussi la distillation des vins «poussés» (= vin gâté par la chaleur qui le fait à nouveau fermenter) pour ne pas les perdre.

Toutes ces tentatives de valorisation des vins inférieurs et peu chers par distillation prirent une grande ampleur et provoquèrent de profonds changements. Non seulement dans le commerce viticole entre la France et les Provinces-Unies, mais aussi dans la géographie des vignobles.

Avec des marchés d’exportation garantis et débarrassés du risque de surproduction ou de production de raisin médiocre, les vignerons ont commencé à planter des vignes hors des zones qui avaient jusqu’alors fourni les marchés locaux !

La transformation importante des volumes de vin en eau-de-vie (jusqu’à ⅛ème, soit plus de 12% !) assurait des frais d’entreposage minimes, et la grande valeur des eaux-de-vie permettait d’assumer les frais élevés liés au transport.

Ainsi vit-on entre 1640 et 1660 l’extension des vignes en Armagnac, dans les borderies de Cognac et dans les confins de Saintonge, de Clairac et de Bordeaux pour répondre à la forte demande du marché hollandais. Mais ceci est une autre histoire…

Le développement de cette industrie d’eau-de-vie de vin s’est rapidement reflété dans les cargaisons des navires qui liaient la France à un monde atlantique en expansion, car sa grande valeur tenait directement à sa capacité à supporter de longs voyages en mer. Pour l’illustrer, voici un extrait de la liste des denrées chargées en 1629 sur un des premiers bâtiments destinés à Saint-Christophe (actuelle Saint Kitts & Nevis), telle que nous la livre un passager nommé Guillaume Coppier (1607 – 1678):

«…oignons, pruneaux, sucre, beurre salé, fromages secs, du gru d’orge, & particulièrement du gru d’avoyne, du lard, du boeuf salé, des biscuits anisés, des barrils, ou des caves pleines, qui d’eaux de vie, qui de rosossol, qui d’eaux de romarin…».

Cette liste témoigne de la circulation précoce de boissons distillées, y compris de l’eau-de-vie de vin à une époque où la production en France était encore marginale. Elle continue d’apparaître dans les chroniques de voyageurs français aux Antilles de cette époque, et semble même devenir une denrée fondamentale. Maurile de Saint-Michel (missionnaire carme qui séjourna aux Antilles de 1646 à 1647) décrit ainsi Saint-Christophe en 1646, alors plus «française» que la Martinique:

«Je n’ay jamais veu pays où ils se trouvent quelquefois plus de diverses sortes de boissons, qu’à Saint-Christophe; plus hantée & francisée de mon temps que la Martinique. Car les Hollandois y apportent de la Bière; les Normans du Cidre, mais il ne s’y conserve pas longtemps; les Malouins s’arrestent à Madère, & en retirent du Vin qu’ils y apportent, & le vendent bien cher; les Rochelais du Vin de Gascogne, que j’ay veu y aigrir bien-tost; mais le vin-aigre s’en débite bien; tout le monde met peine d’y apporter de l’eau de vie, & c’est la vie de ce pays. Les uns du Rosossol; d’autres y font du vin de cannes de sucre…»

Ainsi, dans la foule de boissons alcoolisées qui composaient les cargaisons, l’eau-de-vie émerge comme «la vie de ce pays» en raison de l’ardeur manifestée pour les alcools distillés, autant par les consommateurs «américains» qu’européens.

Saint-Michel relève aussi dans sa chronique un détail important à propos de l’approvisionnement des navires au long cours et des îles colonisées: la présence fondamentale de Hollandais et de Flamands dans ce commerce.

Durant les 50 années qui ont précédé la guerre de 1672 entre la France, l’Angleterre et les Provinces-Unies, ils ont fortement dominé le trafic maritime qui assurait la survie des colons français, espagnols et anglais des petites Antilles, et qui rapportait en Europe le tabac, culture majeure de cette période avant l’explosion du commerce du sucre de canne.

Les guerres européennes de la fin du XVIIème siècle ont constitué un cataclysme pour les marchés d’exportation d’eau-de-vie de vin française: l’Angleterre et la France se sont retrouvées opposées lors de la guerre de la Ligue d’Augsbourg et, à cause du blocus général anglais qui a suivi la déclaration de guerre en 1688, la France a perdu le principal marché de ses vins et eaux-de-vie.

Cette période fut tragique pour l’industrie viticole française: de nombreuses parcelles de vignes furent abandonnées et les prix chutèrent. Durant la guerre (surtout après la paix de Ryswick de 1697), les mesures prises par les Anglais pour empêcher le rétablissement de la domination française sur le marché furent relativement efficaces: déjà entreprises dans les années 1670, elles imposaient des droits de douane prohibitifs sur les vins et les eaux-de-vie françaises, et visaient à substituer le Portugal à la France comme principal fournisseur de ces produits.

Tout autre alcool distillé était donc considéré comme une concurrence au marché français, aussi bien intérieur qu’extérieur, surtout au moment où ils devenaient de plus en plus populaires en Europe, comme l’aquae vitae en Hollande et dans les pays du Nord, ou le gin en Angleterre.

Les Provinces-Unies constituèrent alors le principal débouché pour les eaux-de-vie de vin françaises: 75% (soit plus de 66’900 hl) des eaux-de-vie de vin fabriquées à Bordeaux ont été ainsi expédiés vers la Hollande en 1700-1701.

En mars 1699, le 1er arrêt visant la distribution des eaux-de-vie de canne a été promulgué par la Couronne: il était désormais défendu de faire entrer les eaux-de-vie de sucre, de sirops et de mélasse à Paris, sous peine de confiscation et de 1’000 livres d’amende.

Sa nocivité pour les consommateurs était la justification principale de l’arrêt, un argument que contestèrent vigoureusement les raffineurs de sucre d’Orléans, de Saumur, d’Angers et d’autres villes de la Loire dans leurs pétitions:

«…le sirop onctueux et doux [produit des] Mascoüades tirez des canes de Sucre que nous fournissent les anti-Isles est propre à faire de l’Eau de Vie».

Leur argument reposait sur 2 points centraux:

- l’eau-de-vie de canne était saine, car fabriquée sans l’addition d’ingrédients préjudiciables à la santé comme la chaux vive ou l’alun,

- interdire leur commerce risquait de priver la Couronne d’un profit évalué à 10 millions de livres tournois.

Ils firent aussi observer que, même si l’eau-de-vie de vin était un produit de bien meilleure qualité, «…il ne s’en suivrait pas que celle de sirop dût être condamnée…» et, de toute manière, elle était destinée au «menu peuple», comme d’ailleurs aux Antilles.

Mais les raffineurs de sucre ont pu profiter des difficultés des vignerons, et l’eau-de-vie à base de sirop de canne antillaise est alors devenue métropolitaine…

La guerre de Succession d’Espagne (1701 – 1713) fut tout aussi funeste aux vignerons et distillateurs français, le marché anglais leur restant fermé. Le traité de Methuen (1703) signé entre l’Angleterre et le Portugal, garantit des tarifs préférentiels accordés aux vins portugais en échange de l’entrée libre des tissus anglais au Portugal, ce qui entraîna un bond de la production des vins de Porto.

En 1710, la Couronne mena pendant 3 ans une enquête «…dans les différentes Provinces de notre Royaume» qui visait à examiner les effets de toute eau-de-vie n’étant pas issue de la distillation du vin. Le résultat de cette enquête fut la déclaration du roi du 24 janvier 1713, qui interdit la fabrication et le commerce de tout spiritueux n’étant pas eau-de-vie de vin:

«…dans toute l’étendue de notre Royaume, Pays, Terres, & Seigneuries de notre obéissance […] où il a été reconnu que la fabrique de ces eaux-de-vie de sirops, melasses, grains, lies, bières, baissières, marc de raisin & hydromel, causerait un tort considérable au commerce des eaux-de-vie de vin, & que d’ailleurs elles sont d’un usage si préjudiciable au corps humain par la qualité de matière qu’on fait entrer dans leur composition, qu’il est d’une nécessité indispensable de les défendre».

Bien qu’ayant officiellement gagné cette guerre, la France dut céder à l’Angleterre une grande partie de ses possessions atlantiques.

En plus de ces 2 raisons (économique et de protéger la santé des consommateurs), des associations négatives furent établies entre l’eau-de-vie de canne et ses producteurs/consommateurs, les esclaves lointains et le petit peuple blanc (migrants et français libres). Ces associations créaient des hiérarchies non seulement sociales, mais aussi géographiques (colonie antillaise/métropole).

Dans un mémoire nommé «Le Commerce de l’Amérique par Marseille», écrit en 1764 par un citadin marseillais (anonyme) contre les tentatives des raffineurs visant à assouplir les interdictions, on peut lire:

«Comme cette liqueur forte est à bas prix, les Noirs en font usage lorsque leur misère ne leur permet pas de l’étourdir par une boisson plus satisfaisante. Si la nécessité de tirer du produit de leurs travaux, si les Loix divines & humaines n’ordonnaient de veiller à leur conservation, peut-être serait-ce un acte d’humanité de les laisser hâter la fin de leurs peines par son usage; mais au moins est-il incontestable qu’on ne peut excuser de vouloir répandre ce poison dans nos Contrées & dans nos climats où les habitans, vraiment hommes, jouissent des faveurs de l’humanité».

Face à tous ces vents contraires, raffineurs métropolitains et planteurs antillais ont continué à démentir que la commercialisation de leur alcool ait de telles conséquences; ils ont continué à le nier jusqu’à la guerre de Sept Ans (1756 – 1763) et au-delà.

Et pendant que la France s’empêtrait dans ses querelles internes protectionnistes et s’entêtait à donner une vision peu alléchante de ce nouveau spiritueux (avec pour conséquence la stagnation du développement de sa diffusion en France et auprès de sa clientèle européenne), contraignant certains planteurs à l’exercice de la contrebande,

une autre nation s’en emparait, générait une demande phénoménale et récurrente dans le but de répondre à une jeune industrie du rhum en plein essor, tout en lui façonnant une nouvelle image…

XVIIème et XVIIème siècles: expansion du rhum par la marine anglaise

L’histoire du rhum est indissociablement liée à la marine anglaise, car les Britanniques ont de tout temps importé leurs alcools (vin, cherry, cognac, etc). Le commerce du rhum ne fut ni limité ni réglementé comme en France, n’entrant pas en concurrence avec des spiritueux élaborés au sein de leur Empire. De plus, ils pouvaient massivement l’exporter vers leurs nouvelles colonies de Nouvelle Angleterre (Amérique du Nord).

Jusqu’en 1632, la Royal Navy dispensait chaque jour – en plus de l’eau douce embarquée au départ, qui croupissait rapidement – une ration de bière à ses marins, qui était d’un gallon, soit plus de 4,5 litres ! Stockée en fûts de bois, cette denrée ne supportait pas les longs voyages transatlantiques, contrairement aux eaux-de-vie qui, aussi stockées en fûts, supportaient admirablement bien les longs voyages en mer, voire même se bonifiaient et gagnaient en qualité après la traversée !

Du “Panch” au “Punch”

Le «Panch», recette d’origine indienne en référence aux 5 ingrédients en présence: rhum indien ou arrak, jus de citron ou d’autre fruit, sucre, thé (ou eau) et épice (canelle ou muscade), va inspirer la Royal Navy, qui va l’adapter en l’alcoolisant d’abord avec du vin ou du brandy. Elle renommera ce breuvage «Punch», qui dès 1632, remplacera peu à peu la ration de bière quotidienne.

Alors que les Britanniques avaient déjà colonisé la Guyane, Antigua, Sainte-Lucie, la Grenade, Saint-Christophe, la Barbade et Nevis, une expédition nommée «Western Design», dirigée par le vice-amiral William Penn (1621 – 1670), avait pour but d’établir une base militaire dans les Caraïbes en attaquant les positions espagnoles à Hispaniola. La tentative de siège devant Saint-Domingue échouant en avril 1655, Penn met alors cap sur la Jamaïque, pour en prendre le contrôle le 27 mai 1655, et qui deviendra le principal pôle de la production de sucre et rhum anglais.

Penn – puis officiellement la Royal Navy dans son ensemble – remplacera dès cette année bière et punch par leur propre rhum, qui devint rapidement une (des) boisson(s) nationale(s). Les marins baptisèrent alors cette ration quotidienne «Tot» (signifiant «petit enfant» ou «petite goutte»).

Du “Tot” au “Grog” quotidien

Le Tot de rhum fut d’abord d‘une pint(e) à 50% d’alcool (1 pinte impériale = 5,68 dl) ! Il s’agissait d’un mélange de rhums de provenance diverse nommé «blend» (= mélange), composé de rhum d’Antigua, Barbade, Jamaïque, puis plus tard de Trinidad & Tobago et de la Guyane (Demerara). C’était un rhum lourd, très charpenté et tannique, de couleur presque noire: le précurseur des styles «Navy rum» ou «Dark rum».

La marine relate dans ses archives le 31 mai 1688: «¾ de pinte de rhum et ¼ de livre de sucre muscovado (= moscouade = sucre de canne) de 2 pence par livre à chaque homme, au lieu de la ½ pinte d’eau-de-vie autrefois permise par Sa Majesté». En 1740, la ration n’était plus que d’½ pinte.

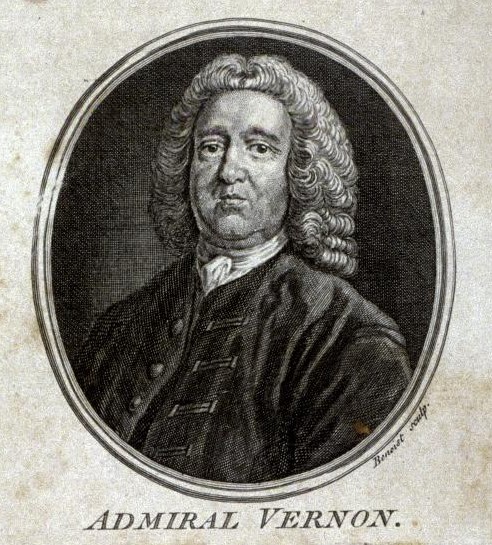

L’amiral Edward Vernon (1684 – 1757), surnommé «Old Grogram» ou «Old Grog» car toujours affublé de son manteau de «gros grain» (mélange grossier de laine et de soie), commente le 21 août 1740 les conséquences de cette consommation chez les marins: «…attended with many fatal effects to their morals and well as their health…» («…accompagnés de nombreux effets funestes pour leur moralité aussi bien que leur santé…»). Il ordonne alors que

«their half-pint of rum to be daily mixed with a quart of water»

(«leur ½ pinte de rhum devra être quotidiennement mélangée avec ¼ d’eau»), eau souvent remplacée par du thé: le Grog était né !

Il est à noter que le fait de mélanger le rhum avec de l’eau dilue (!) non seulement ses effets, mais accélère sa détéroriation. Le but détourné de Vernon était de limiter les habitudes dangereuses de certains marins (sans les éliminer complètement), car ils accumulaient leur Tot pendant plusieurs jours puis buvaient le tout en quelques rasades !

Du scorbut au citron

Contrairement à ce que l’on peut lire ailleurs, l’addition de citron ou de sucre au Tot quotidien n’était pas encore incluse dans la ration officielle; elle était volontaire et devait être payée par les marins eux-mêmes s’ils voulaient en améliorer la saveur. Vernon ajoute:

«…are good husbandmen may from the saving of their salt provisions and bread, purchase sugar and limes to make it more palatable to them»

«…qui sont bons fermiers peuvent, sur l’épargne de leurs provisions de pain et de sel, acheter du sucre et du citron pour en rendre le goût plus agréable».

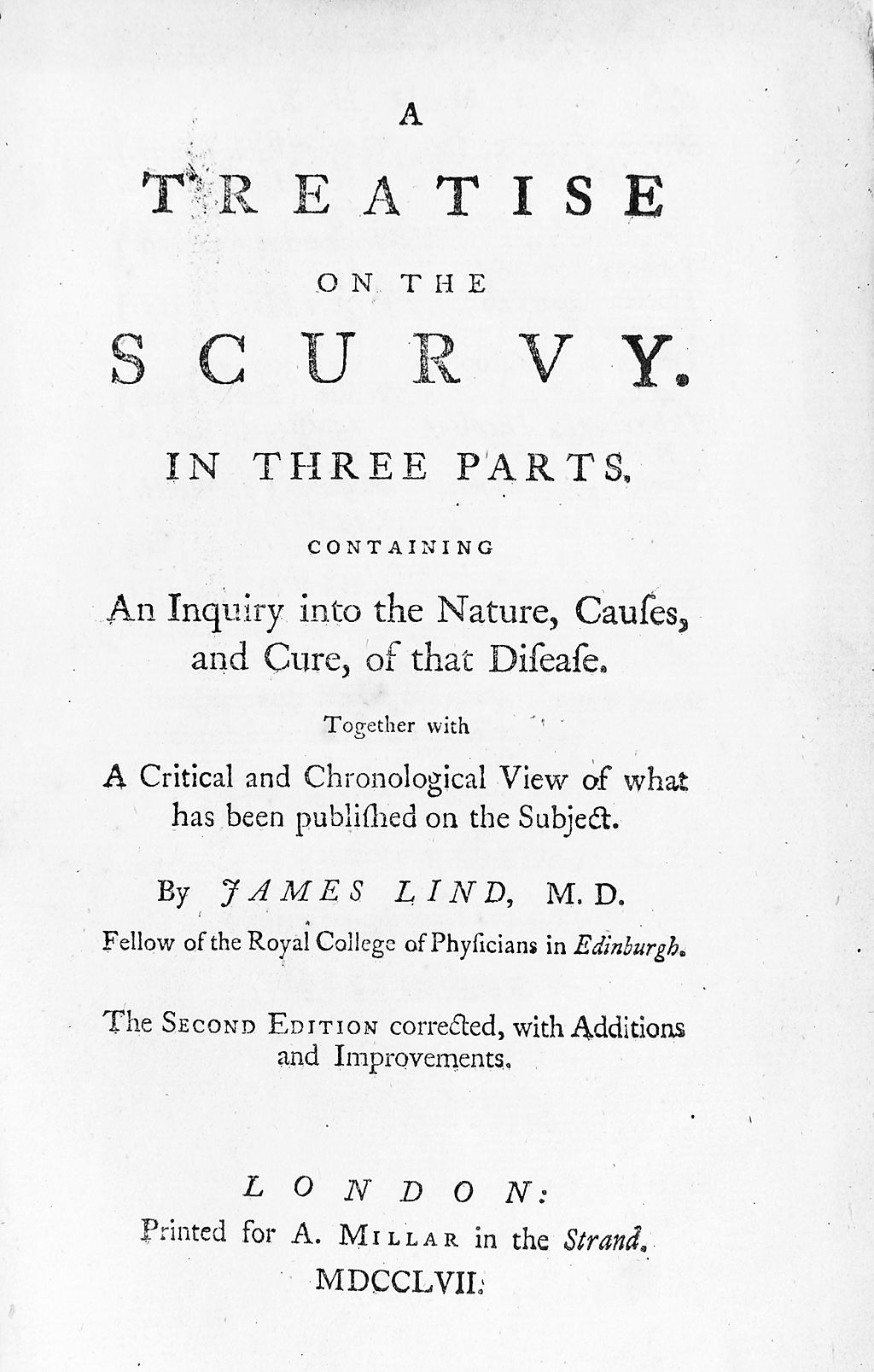

Le scorbut (maladie due à une carence en vitamine C) est apparu dès les premières longues expéditions aux Indes puis aux Amériques, et décimait déjà des flottes entières. En 1740, le corps médical de la marine considérait encore le citron mauvais pour la digestion et générant une putréfaction interne. Il préconisait plutôt l’ingestion inefficace de boissons au gingembre gazéifiées ou fermentées.

Il faudra attendre l’expérience scientifique en 1747 d’un médecin écossais de la marine royale nommé James Lind (1716 – 1794, qui publia en 1757 le «traité du scorbut») pour que la marine change de cap. Ce n’est qu’en 1795 que citron (et/ou orange) et sucre sont intégrés quotidiennement au régime alimentaire des marins.

De la dilution du Tot au “Black Tot Day”

Pendant les guerres napoléoniennes, l’ivresse à bord devenait un problème croissant dans la marine, si bien qu’elle essaya en 1823 de la réduire à ¼ de pinte de rhum (= 1 gill), qui fut considéré comme un succès.

Elle devint dès 1824 la ration officielle, distribuée qu’à midi. Une circulaire de l’Amirauté datant de 1850 la divisa en 2, soit ½ gill, ou ⅛ de pinte.

Les progrès technologiques du XXème siècle trouvèrent aussi une place capitale dans les navires, si bien que l’usage du rhum devint incompatible avec les exigences de la marine: le traditionnel Tot, de seulement 0,6 dl en 1970, fut finalement aboli le 31 juillet 1970, jour «noir» baptisé alors «Black Tot Day».

La marque «Pusser’s Rum» («Purser» signifie en marine l’officier intendant chargé notamment de la distribution du Tot, d’où le surnom «Pusser’s», «celui de l’intendant») racheta en 1979 à la marine les droits et la recette du Navy Rum afin de perpétuer son souvenir et son goût…particulier.

Tafias et sirops français troqués aux Anglais

Si les prix des sirops et tafias produits dans les colonies françaises sont demeurés inférieurs à ceux des colons britanniques tout au long du XVIIème siècle et pendant plus de la moitié du suivant, c’est à cause du manque de débouchés rentables en France.

Ces bas prix contribuèrent fortement à la croissance d’un commerce dynamique – souvent de contrebande – entre les Antilles françaises et les colonies britanniques de Nouvelle-Angleterre dépourvues de canne, ces nouveaux «gros» consommateurs de rhum qui n’avaient pas encore de distillerie en place. Commerce qui aggravait les tensions entre planteurs antillais britanniques et colons de Nouvelle-Angleterre…

Les distilleries de Providence, Newport et Boston, en quête de produits de base bon marché pour leur nouvelle industrie du rhum, achetaient ou échangeaient des sirops et mélasses non seulement des colonies caraïbes britanniques, mais aussi de Saint-Domingue, Martinique et Guadeloupe, contre les provisions navales et alimentaires du nord. Leur production était si conséquente qu’ils exportèrent leur nouveau rhum vers l’Angleterre et l’Irlande, mais aussi en direction du Canada français.

On dit que c’est grâce à ses distributions (illicites) de rhum et punch gratuites lors de ses réunions politiques en 1788 que George Washington (1732 – 1799) réussit à convaincre et rallier les indécis à sa cause, pour devenir le 1er président des Etats-Unis d’Amérique le 30 avril 1789…

Royaume-Uni et Nouvelle Angleterre: lois sur les mélasses et le sucre

Les autorités britanniques ont donc considéré dès le début le rhum des Caraïbes britanniques comme un allié dans leur guerre contre les spiritueux étrangers, et ont ouvert le marché domestique par des parrainages officiels et de modestes taxes d’importation. En 1719, les importations de rhum surpassèrent pour la 1ère fois celles de brandy.

Cette venue de rhum puis de mélasse bon marché dans les Treize Colonies irritait les planteurs britanniques des colonies, voyant leur produit se déprécier et se faire concurrencer.

Déjà pénalisés par des taxes successives sur leur sucre exporté, leurs intérêts furent considérés et le «Sugar and Molasses Act» (Loi sur les mélasses et le sucre) édicté en 1733. Ce décret imposait une taxe de 6 pence le gallon toute mélasse étrangère débarquée dans les ports de Nouvelle-Angleterre.

Les fraudes, corruptions et intimidations douanières ne permirent pas de fléchir la courbe ascendante de la contrebande. Après 1741, les importations de rhum dépasseront à nouveau celles du brandy, et ce jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.

Grâce à leurs contrats avec la Royal Navy, la Jamaïque sera le principal pourvoyeur avec plus de 7’571’000 litres (2 millions de gallons US) au début des années 1770, tandis que les premières colonies britanniques (Barbade, Antigua) répondront à la forte demande d’Irlande et d’Amérique du Nord.

À la fin de la guerre de Sept Ans, le Parlement britannique renforcera le contrôle pour que ces taxes soient effectivement payées. Le «Sugar Act» sera voté et promulgué le 5 avril 1764: il réduira la taxe de moitié dans le but de freiner les fraudes, mais imposera de manière égale les colons britanniques avec de nouvelles impositions sur d’autres denrées (café, épices, etc). La réaction des colons d’Amérique sera de boycotter toute marchandise provenant de Grande-Bretagne.

Malgré que cette loi fut abrogée 2 ans plus tard et la dîme abaissée à 1 pence le gallon, l’exaspération des colons devint le moteur des velléités d’indépendance, qui mènera à la Révolution américaine et à la guerre d’Indépendance dès 1775.

“Ron” interdit en Espagne

La fabrication du rhum et sa consommation étaient aussi très mal vues dans les possessions hispaniques, considérées comme une traîtrise à la patrie et menaçant les revenus de leurs importations coloniales de vin et brandy du pays.

Et beaucoup perçurent la consommation excessive de rhum par les petites gens et esclaves comme la cause du désordre social qui régnait dans leurs îles. Déjà l’Ordonnance royale du 6 juin 1693 interdisait la fabrication du rhum dans toutes les colonies espagnoles, Espagne comprise !

Comme en France, leur industrie vinicole était déjà florissante depuis le XVème siècle, et la Couronne tentait d’empêcher par tous les moyens le rhum d’entrer sur le Vieux Continent.

Cette interdiction a perduré au cours du siècle suivant, appuyée par le décret du 10 août 1714, ordonnant la confiscation et la destruction de tout matériel permettant la fabrication du rhum, punissant la 1ère infraction de 100 pesos, la 2ème de 2’000 pesos, et la 3ème à 3’000 pesos et l’exil forcé.

La distillation illégale n’a jamais discontinué, et la contrebande fournissait à ses habitants le rhum de leurs ennemis jurés, moins cher que le peu de rhum produit localement.

La France lâche du lest

Le 10 février 1763, le premier traité de Paris est signé au grand avantage des Anglais: Louis XV autorise alors les exportations vers la Nouvelle-Angleterre du tafia produit dans ses îles sucrières (la Martinique, prise par les Anglais en 1762 sera rendue aux Français lors de ce traité), mais elles demeurent toujours interdites à destination du sol français.

La déclaration de Louis XVI du 6 mars 1777 annulera celle de 1713 en levant cette prohibition, tout en confirmant que l’eau-de-vie de canne n’était pas moins salubre qu’un autre spiritueux, éclaircissant petit à petit sa sombre image donnée alors:

«…Mais l’expérience ayant depuis long-temps prouvé qu’elle étoit utile & salubre, & le motif principal de la prohibition ne subsistant plus, il est de notre justice d’accorder aux habitans de nos Colonies la faculté d’échanger librement & avec avantage, une partie intéressante de leur production, qui étoit exclue du commerce national, & qui peut y entrer très-utilement.».

Cet acte sera définitivement confirmé par Napoléon en 1803.

Rhum en troc

Quelle que soit la couleur du drapeau flottant sur leurs colonies des «Indes» orientales ou occidentales, perdues au milieu des océans, les Etats respectifs n’avaient pas encore mis en place toutes les structures liées à la bonne marche de leur société, comme battre leur monnaie ou l’imposer en l’important. Depuis la fin du XVIIème jusqu’au début du XIXème siècle, le rhum sera la monnaie d’échange internationale, et alimentera le sinistre commerce triangulaire.

Ainsi la Nouvelle-Angleterre, en quête comme ailleurs d’une large main-d’oeuvre gratuite, troqua son rhum avec les «rum boats» venus d’Afrique, qui, une fois leurs cales vidées d’esclaves, les chargeaient de rhum (et autres denrées précieuses comme le tabac, café, cacao, bois précieux, fourrure, etc) pour les revendre à leur retour en Europe, et repartir ensuite en Afrique, etc.

La mélasse déborde, le rhum décolle

La majorité du rhum distillé dans les colonies françaises provenait de mélasse, avec des techniques de distillation qui avaient peu évolué (pour la plupart) depuis le Père Labat, au contraire de celui des Britanniques, qui en fabriquaient sans complexe depuis le XVIIème siècle.

Produit en quantité croissante depuis le départ de son industrie, le rhum britannique a apporté de multiples améliorations dans l’art de distiller, et était considéré en métropole comme meilleur que celui des colonies françaises.

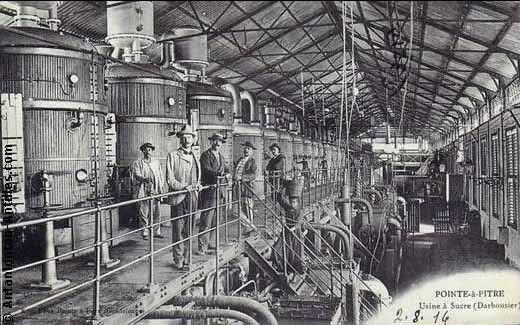

Notons à nouveau ici les futurs rhumiers agricoles, dont les noms ou marques sont encore actifs aujourd’hui (qui pour certains ont des distilleries encore bien fumantes !), qui défrichaient leurs nouvelles terres pour y construire leur domaine, comme le commerçant et contrebandier Jean (d’)Arboussier (nom transformé plus tard en Darboussier) en Guadeloupe, La Mauny avec sa première sucrerie en 1749 (1ère distillerie en 1820), et l’habitation Bielle avec sa caféière en 1769 (1ère sucrerie en 1826).

Le couvent-hôpital des Frères de la Charité déménage sur les hauts de Saint-Pierre à l’habitation du Trou-Devant, et pour mieux subvenir à ses besoins (les contributions promises par l’Etat n’étant pas tenues ou reportées de plusieurs années), met en service sa 1ère distillerie en 1765. Le Père Révérend Edmond Lefébure (supérieur du couvent-hôpital et savant alchimiste) y produit un tafia hautement amélioré, et décide de donner un nom plus commercial pour mieux séduire les Anglais et colons de Nouvelle-Angleterre, la clientèle la plus potentielle d’alors (l’importation de rhum en France demeurant toujours interdite): le rhum Saint-James (prononcez “Saint-Jamme”, ou “Saint-Jammsse”).

Déjà en 1770, cette distillerie recensait des stocks bien différenciés de tafia, rhum, esprit de tafia (prémices du rhum agricole?) et grappe (blanche), preuve d’une production conduite vers une recherche qualitative.

Le domaine de l’Acajou (futur Clément) et Trois Rivières (1ère distillerie en 1785) édifiaient leur sucrerie en 1770. Le baron de Lajus s’établissait au Carbet en 1774 en rachetant une habitation dotée d’une petite sucrerie, fonctionnant avec un moulin à eau datant de 1670 (futur site de J. Bally dès 1917).

Dillon faisait fumer sa 1ère distillerie en 1784, et l’habitation-sucrerie fondée fin du XVIIème siècle, située au bord de la rivière Roche près de Macouba (région alors renommée alors pour son «pétun», l’unique tabac fort «prisé» de Louis XIV), est achetée en 1790 par Antoine Leroux-Préville, qui la baptise Fonds Préville (future habitation J.M. dès 1845).

L’essor de cette eau-de-vie de canne et des produits distillés en métropole était donc la réponse aux besoins de ce commerce au long cours: l’alcool distillé étant un produit très stable par rapport au vin ou à la bière.

L’envol de l’industrie du rhum est la conséquence inattendue du raffinage du sucre: les raffineurs de métropole, comme ceux des colonies, cherchaient à écouler les sous-produits du raffinage (mélasses).

Et les consommateurs de ce nouvel alcool ne manquent pas: marins, habitants canadiens, planteurs antillais, Amérindiens, migrants non-catholiques et petit peuple blanc, esclaves et marchands d’esclaves constituant les acteurs clés dans cette économie atlantique en pleine expansion. Même en métropole, certains cafés parisiens lanceront la mode de la «ponche au rome» dès la fin du XVIIIème siècle.

XIXème siècle: Blocus continental, betterave, rhums de négoce et de «fantaisie»

Comme évoqué en détails dans l’Histoire de la canne, ce siècle sera marqué en France par une succession d’évènements qui viendront perturber la diffusion du rhum. Quelques dates charnières résumant cette période:

1805:

Bataille de Trafalgar,

1806:

Blocus continental de Napoléon,

1812:

Décret de Napoléon et production intensive du sucre de betterave,

1814:

Chute de l’Empire: le sucre de canne des colonies inonde à nouveau le marché, l’industrie naissante de la betterave accuse le coup durant quelques années,

1819:

La Martinique exporte 7 fois moins de rhum qu’avant la Révolution (3’700 hl),

1845:

Début des ravages de l’oïdium sur les vignes d’Europe,

1848:

Abolition de l’esclavage définitivement appliquée dans les colonies françaises,

1850:

La Charente et la Champagne accumulent le stockage du Cognac et de la Fine jusqu’en 1876,

1854:

En France, la production viticole chute à 11 millions hl contre 45 millions hl en 1820,

Suppression des droits de douane sur les alcools étrangers et coloniaux,

Popularisation du rhum par les fantassins de la guerre de Crimée (jusqu’en 1855),

Milieu XIXème s.:

Accroissement général de la consommation d’alcool en Europe,

1861 à 1871:

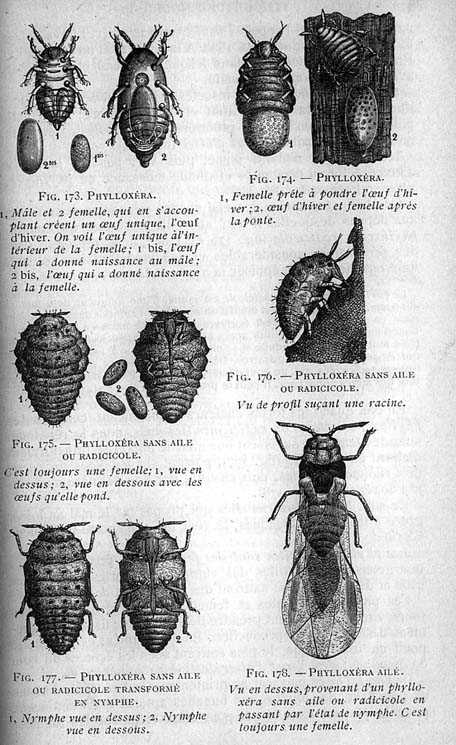

Premiers foyers d’infestation du phylloxera dans les vignobles français. L’invasion s’est ensuite étendue tout autour du globe et n’est toujours pas jugulée: la dernière date de 2006 dans l’Etat australien de Victoria,

1878:

Le mildiou envahit le Sud-Ouest de la France, puis dans la région lyonnaise, en Italie et en Suisse,

1880:

Consommation d’alcool en France: 4 l d’alcool pur/an/habitant contre 1,12 l en 1820,

1884 à 1896:

Crise de surproduction de sucre, entraînant la fermeture ou rachat d’habitations et plantations. Reconversion vers le rhum sans passer par le sucre –> décollage de l’agricole !

Paradoxalement, la consommation de rhum va se populariser grâce aux négociants en vins, raffineurs et distillateurs de sucre de canne de métropole,

En plus de leurs vins et eaux-de-vies, leur catalogue incluera le rhum jusqu’en 1950.

Sitôt les fûts de rhum colonial arrivés dans les ports, ces négociants en vin les stockaient dans leurs chais, car ils avaient depuis longtemps le droit d’élever du vin pendant 2 à 3 ans avant de l’embouteiller.

Ils pouvaient alors procéder à des coupages avec des rhums blancs de la Réunion et/ou leurs rhums «locaux», les colorer, mettre en bouteilles ou les laisser vieillir; certains ne se gênaient pas de les couper avec de l’alcool neutre.

Ils transformaient rapidement le rhum blanc en rhum faussement vieilli avec des procédés peu ragoûtants, comme d’ajouter dans leurs fûts thé vert, goudron, cuir mariné et vieux souliers, croûtes de pain carbonisées, raisins ou pruneaux secs concassés (noyaux compris !), etc

Comme le rhum brun de la Jamaïque était alors considéré en France comme le meilleur, leur rhum de négoce n’était jamais commercialisé en blanc: il était systématiquement coloré en y ajoutant du caramel, voire pire (voir plus haut), afin de répondre aux attentes de leur clientèle.

Certains commerçants déposèrent des marques comme «Rhum de la Jamaïque» dès la fin des années 1850. La dénomination «Martinique» ne verra le jour qu’en 1884, alors que l’île exportait déjà la moitié du rhum dans ce marché.

La première estampille «Îlets de la Guadeloupe» apparaîtra en 1898, et La Réunion fera figurer son nom sur une étiquette en 1901 (Rhum Bourbon / Saint-Louis-Réunion).

C’est à cette époque que les planteurs antillais et réunionnais, qui subissaient la crise du sucre de canne de plein fouet, commencèrent à modifier leurs sucreries/distilleries en distillant directement le vesou fermenté.

Déjà appelé depuis longtemps «rhum z’habitans», car alors consommé principalement par les résidents des «habitations» et du reste de l’île: point de départ du rhum agricole !

Forts de la qualité de leur produit, certains rhumiers – comme Saint-James et leur célèbre bouteille carrée à fond plat, qui déposèrent des brevets en 1882 sur la forme particulière de la bouteille, puis 4 mois plus tard leur marque: «Rhum des plantations de Saint-James» – faisaient déjà vieillir leur rhum dans des fûts de chêne sans les colorer, et l’embouteillaient sur place avant de l’exporter. Il était encore rare et ne représentait que 6 à 8% de la production.

La mécanisation, les machines à vapeur et les progrès techniques de la distillation transformeront pour toujours l’industrie du rhum au cours de ce XIXème siècle.

Des distilleries centrales remplaceront les pionnières contiguës à la sucrerie, qui pourront baisser leurs coûts notamment grâce à la construction du «chemin de fer», bien établi dès 1870 jusqu’à 1960.

L’usage des chaudières à pression comme source d’énergie mettant en mouvement les rouages des rolles, et en pression l’eau chaude diffusée dans les colonnes de distillation, deviendront la norme.

À nouveau, on peut relever ici que les futurs rhumiers agricoles dont les noms ou marques sont encore actifs aujourd’hui – qui pour certains ont des distilleries encore bien fumantes! – , construisaient leur domaine comme la sucrerie de La Maugée au début du XIXème (future Habitation Saint-Etienne, 1ère distillerie en 1883).

La Mauny (1749) inaugurait sa 1ère distillerie en 1820, puis ce fut le tour de l’habitation Bellevue (Marie-Galante) en 1821. Bielle (1769) installait sa 1ère sucrerie en 1826 et sa distillerie en 18xy?.

La Favorite construisait son habitation-sucrerie en 1842, rachetée, modernisée et transformée en distillerie en 1905 par Henri Dormoy, fonctionnant toujours aujourd’hui entièrement à la vapeur.

Les habitations éloignées du rivage et du nouveau réseau de voies ferrées ont été les premières à se consacrer uniquement à la distillation de rhum agricole, étant pénalisées par les coûts de livraison de leur canne ou de leur mélasse aux nouvelles sucreries et distilleries centrales.

On signalait déjà au début du XIXème une production de rhum agricole à l’habitation-sucrerie de Fonds Préville; elle fut rachetée en 1845 par Jean-Marie Martin, qui installa une distillerie «moderne» pour commercialiser son rhum sous la marque J.M. La distillerie Poisson (future Père Labat) ouvrait ses portes en 1860. À Haïti, Barbancourt fondait sa distillerie en 1862.

L’île Maurice (française dès 1715, occupée de force en 1810 par les Anglais, confirmée anglaise (traité de Paris) en 1814, indépendance en 1968) et la Réunion (1ère prise de possession en 1638, puis baptisée “île Bourbon” dès 1642) prendront aussi une part importante dans cette histoire du rhum tumultueuse (voir le document: La conquête des Mascareignes).

Quelques années après la création de la Compagnie sucrière de Pointe-à-Pitre (CSPAP), l’usine sucrière Darboussier est construite entre 1867 et 1869, ainsi que ses entrepôts sur les quais de Pointe-à-Pitre.

Homère Clément sauve de la faillite le domaine de l’Acajou en 1887 (distillerie en 1917), pendant que le domaine (1654) et sucrerie (1665) Bologne inaugure sa 1ère distillerie la même année.

Le domaine et la petite sucrière du Marquisat de Sainte Marie sont revendus à Henri Longueteau, qui y bâtit sa distillerie en 1895, fonctionnant encore aujourd’hui (partiellement) à la vapeur.

Saint-Pierre, capitale administrative de la Martinique jusqu’en 1692, date où le Palais du Gouverneur fut transféré à Fort-Royal (actuelle Fort-de-France), demeura néanmoins la capitale économique jusqu’à l’éruption de la Montagne Pelée en 1902.

À la fin du siècle, son port, fort de 20 distilleries bien fumantes, était devenu la capitale et la 1ère productrice mondiale du rhum avec une estimation d’1/3 de la production mondiale: 80’000 hl en 1880 et quasi le double en 1898 (150’000 hl).

La matière première de l’île ne suffisant pas, ils devaient importer les mélasses et sirops de leurs voisins (français mais aussi anglais), même des Etats-Unis !

Libre de ces contraintes, le rhum «z’habitans» ou agricole commençait à s’exporter et bien s’apprécier en métropole…

Catastrophe à Saint-Pierre ! Disparition subite de la capitale mondiale du rhum (1902)

«L’Éruption de la Montagne Pelée» Voir le document

Début XXème siècle: le législateur entre en action

Bien que l’Etat ait commencé après la Révolution d’établir l’Exercice (suivi des mouvements et des productions) détaillé du rhum (pour la 1ère fois distinct des autres spiritueux), ait mis au point fin 1814 le degré d’alcool (jusqu’à 100, correspondant au volume d’alcool actuel exprimé en %) comme base de perception de l’impôt (toujours en vigueur), ait établi en 1817 la clarification entre eaux-de-vie en bouteille et les liqueurs, puis ait débuté en 1876 à distinguer la production agricole de l’industrielle, le palais du consommateur français n’en ressentit pas directement les effets.

En 1895, la filière martiniquaise crée le Syndicat agricole, regroupant la plupart des distilleries agricoles afin de lutter contre la fraude et promouvoir en France un produit de qualité. Il établit ses propres certificats d’origine garantissant que leur rhum exporté est uniquement issu des cannes de l’habitation mentionnée, et exempt de mélasse étrangère.

Les négociants établis en métropole s’évertuant à proposer à leur clientèle des spiritueux fantaisistes n’ayant pour «rhum» que le nom, le législateur classe en 1903 rhum et tafia en alcools naturels et établit entre 1905 et 1907 la loi sur les fraudes, la 1ère définissant officiellement ce terme:

«la dénomination de rhum ou tafia est réservée au produit exclusif de la fermentation alcoolique et de la distillation, soit du jus de canne à sucre, soit des mélasses ou sirops provenant de la fabrication du sucre de canne».

La «Grande Guerre»: donner du courage aux Poilus

En 1914, avant le déclenchement de la guerre, l’exportation du rhum agricole et du tafia rapportent plus que le sucre. Dès le mois d’août, l’armée allemande occupe les principales régions productrices de betterave en France, entraînant rapidement une pénurie du sucre.

En septembre, Paris informe officiellement les planteurs des colonies en leur enjoignant fortement: «faites du sucre, pas du rhum !», avec la promesse de cours élevés et limiter le risque de ne plus pouvoir écouler leur rhum comme auparavant, vu la situation actuelle en Europe.

Le sucre étant considéré comme produit de 1ère nécessité, il fut taxé à un prix trop bas pour compenser manque d’engrais et difficultés d’obtenir les pièces de rechange dus à la guerre. Le rhum étant plus rentable, la concurrence pour obtenir de la canne entre les usines sucrières, de plus en plus dotées d’une distillerie attenante, faisait rage.

Et le contraire se produisit, malgré les vaines tentatives de l’Etat d’interdire l’ouverture de nouvelles distilleries: on passa de 40’000 tonnes de sucre produit à la Martinique en 1914, à 20’000 t en 1918.

La fourniture d’eau-de-vie aux combattants français est bien antérieure à la Grande Guerre; les fantassins de la guerre de Crimée (1853 – 1856) avaient dernièrement popularisé le rhum. Il a servi à donner du courage aux «Poilus» (surnom donné aux soldats de la 1ère Guerre Mondiale), leur ration (journalière de 6,2 cl) provenant généralement des colonies, car l’absinthe, très voire trop répandue et moins chère qu’un verre de vin (!) à cette époque, fut interdite en 1915.

Le vin demeurait encore cher car phylloxera et mildiou n’avaient pas fini d’étendre leurs ravages, avec leurs conséquences sur la production d’eau-de-vie. Ce rhum était aussi un antiseptique et remontant précieux dans les tranchées et hôpitaux de campagne.

Cette guerre fut un moteur de croissance non négligeable pour les colonies, et la présence du rhum est significative dans les exportations martiniquaises: de 32% pour la période 1909 – 1913, on passe à 75% en 1917 – 1918, et jusqu’à 84% en 1919.

En 1917, la Martinique a distillé 328’310 hl de rhum à 55%* vol. alc., commerce clandestin non compris, dont elle a exporté 296’000 hl, soit 90%. Le record est atteint à la fin de la guerre: 331’090 hl.

Avec une moyenne annuelle de 235’000 hl pendant les 4 années du conflit, on imagine bien une production de rhum quasi exponentielle (ainsi qu’en Guadeloupe) au cours de cette période.

* 55% est le taux d’alcool se rapprochant le plus du ratio 1/10, soit une tonne de canne correspond à 100 litres de rhum réduit à 55%, ou il faut 10 kg de canne pour obtenir 1 l de rhum à 55%.

Bombes incendiaires au rhum: «bruit» répandu?

On affirme souvent que le rhum a aussi servi à fabriquer des explosifs, mais ce ne semble être celui des colonies françaises…

Le Service du Ravitaillement a bien officiellement demandé aux colonies sucrières de Guadeloupe, Martinique et Réunion d’envisager l’expédition de gros volumes de mélasse en France. Ce projet a échoué car les planteurs n’avaient pas – comme évoqué plus haut – de mélasse à exporter, mais surtout ne disposaient pas des récipients métalliques nécessaires à son transport.

La transformer en alcool sur place? Les méthodes et équipements distillatoires des colonies ne pratiquant pas la rectification ni de multiples repasses, ils ne pouvaient produire qu’un alcool titrant au maximum 70% à 75% de volume.

De plus, la loi du 30 juin 1916 classa le rhum au rang d’alcool de bouche comme les autres alcools de fruit, et seuls ceux de grain (blé et maïs) étaient réquisitionnés pour la fabrication d’alcool à plus de 90% entrant dans la composition des explosifs de cette époque.

Le Service se tourna alors vers Cuba pour obtenir de l’alcool provenant de leurs mélasses, et auprès des Etats-Unis d’Amérique, qui leur en livrèrent d’énormes quantités provenant de mélasse, maïs et de bois.

Un virus espagnol?

La grippe de 1918 est une des plus grandes pandémies de l’histoire, et a duré entre septembre 1918 et début 1919. Le virus père, de parenté avec les derniers qui ont causé les derniers ravages de grippe dans le monde ces 20 dernières années, serait apparu en Chine dès 1916.

Entre le printemps et novembre 1918, la grande contagiosité et la virulence de sa mutation ont d’abord frappé les USA, puis rapidement l’Europe, d’abord en France, ensuite l’Angleterre, puis l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Depuis l’Europe, il s’est dispersé aux 4 coins du globe.

Plus de 50% de la population mondiale d’alors (< 2 milliards d’habitants) en a été malade, avec un taux de mortalité induit exceptionnel de 3%, soit plus de 30 à 40 millions de personnes en quelques mois, représentant 3 fois plus de victimes que celles déplorées au cours de la 1ère guerre mondiale.

On l’appela «espagnole» car les pays en guerre n’avaient aucun intérêt à «propager» cette tragique nouvelle à leur population, et seule l’Espagne, alors pays non engagé donc moins censuré, publiait des nouvelles à son sujet. La France l’appela alors ainsi, la presse évoquant une épidémie de grippe faisant des ravages en Espagne.

Sans vaccin ni antibiotique, la médecine fut bien démunie. Juste des remèdes de fortune, comme l’huile de ricin, l’aspirine, le formol, la quinine et le…rhum ! Les grogs étaient, disait-on, de bons stimulants.

Ce qui entraîna une forte spéculation et ensuite une rupture de stock. La ville de Paris finit par mettre 50’000 l de rhum à disposition des pharmaciens pour le revendre (uniquement sur ordonnance), et le ministre anglais du Ravitaillement a rendu libre la vente de spiritueux.

De la mise en place de critères stricts…

Avec sa longue expérience dans les eaux-de-vie, l’Etat entend mettre en place des décrets et lois strictes permettant d’assurer au consommateur l’origine du produit, son élaboration et ce qu’il contient. Cette approche a déjà été mise en route depuis 1903 (voir plus haut), et demeure toujours en vigueur malgré les compromis consentis avec les lois de l’UE.

2 décembre 1917:

- Interdiction d’importer des mélasses étrangères en France et surtout dans les colonies (!), afin de freiner l’envolée de leur production pendant la Grande Guerre,

Sortie de la guerre:

- Le cours du rhum s’effondre, les négociants commencent à vivre des temps difficiles,

6 mai 1919:

- Obligation de mentionner la provenance du rhum (nommer la colonie),

25 juin 1920:

- Institution d’une surtaxe de 25% à l’encontre des alcools de bouche étrangers, rhum des colonies exclu,

31 décembre 1922:

- Renforcement de la réglementation: il est interdit

«de désigner, d’exposer, de mettre en vente ou de vendre, d’importer ou d’exporter, sous le nom de rhum ou de tafia, avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination contenant les mots rhum, tafia ou leurs dérivés, tout alcool ne provenant pas exclusivement de la distillation soit du jus de canne à sucre, soit des mélasses ou sirops provenant de la fabrication de sucre de canne»,

31 décembre 1924:

- Obligation faite aux négociants de ne plus couper leurs produits avec de l’alcool neutre, mais uniquement avec des rhums d’appellation contrôlée; l’appellation «rhum» est encore mieux précisée avec des données physico-chimiques: il doit renfermer au moins 2,86 g de TNA par litre d’alcool pur (= Taux de Non Alcool, voir ) ou 286 g/HAP (Hectolitres d’Alcool Pur), au-dessous le législateur considère que le produit se rapproche de l’alcool neutre et n’a plus le bouquet de rhum (français !),

- Le rhum «Grand Arôme», avec ses 400 g à 1 kg de TNA par HAP, est aussi défini, et les négociants pourront encore l’utiliser à relever des rhums trop neutres. 3 transformations étaient encore licites à cette date: le coupage de rhums entre eux, la coloration avec du caramel et la réduction avec de l’eau distillée,

1930 à 1939:

- Crise économique mondiale; rechute du prix de vente du rhum…,

16 avril 1930:

- Loi de finances: les négociants doivent mettre en place une comptabilité séparée pour chaque type d’alcool revendu, car auparavant vin, rhum et autres spiritueux ne devaient pas être clairement identifiés, donnant le champ libre aux pratiques malhonnêtes. Elle interdit par ailleurs tout mélange ou aromatisation en France (même si le taux de 200 g/HAP est atteint), en l’étendant aux colonies dès 1932,

Années 1930:

- Les rhums sont généralement vieillis en fûts de chêne américain (en général du Kentucky) ayant contenu du bourbon pendant max 4 ans. Le caramel en est absent, et la mise en bouteille est désormais effectuée dans la plantation, et plus en métropole. Ce sont les précurseurs des grands rhums agricoles,

1935:

- Début des contrôles de qualité stricts par la pratique des syndicats agricoles; la dégustation est collective et annuelle avant de délivrer les certificats sur les rhums agricoles en bouteille. Cette pratique fait toujours partie intégrante du processus d’attribution de l’AOC de la Martinique,

- La surtaxe sur les excédents des rhums coloniaux français et rhums étrangers est augmentée,

1938:

- L’Etat veut appuyer la loi de Finances de 1930 en interdisant la rectification, et que l’utilisation des mots eau-de-vie de canne, rhum ou tafia soient interdits «sous quelque forme que ce soit» à tout produit non issu de l’extraction de la canne à sucre. La définition «Grand Arôme» n’est désormais réservée qu’au rhum,

25 juillet 1963:

- Pour être appelé rhum, le degré minimal est fixé à 40°. Première définition des conditions de vieillissement par la séparation du rhum en 2 catégories: le non vieilli et le vieilli, qui lui doit séjourner au moins 3 ans dans des barriques de maximum 650 litres, et comporter un TNA minimum de 325 g/HAP,

2008:

- Le règlement de l’UE No 110/2008 instaure une définition communautaire du rhum:

“la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation soit des mélasses ou des sirops provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus de la canne à sucre lui-même, distillée à moins de 96% vol, de telle sorte que le produit de la distillation présente, d’une manière perceptible, les caractères organoleptiques spécifiques du rhum”. […] Le titre alcoométrique volumique minimal du rhum est de 37,5%. […] Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non. […] Le rhum ne doit pas être aromatisé […],

- Le mot «traditionnel» est complémentaire à cette définition du rhum:

“Le terme «traditionnel» peut compléter l’une des indications géographiques mentionnées lorsque le rhum est produit par distillation à moins de 90% vol. après fermentation alcoolique de produits alcooligènes exclusivement originaires du lieu de production considéré. La teneur de ce rhum en substances volatiles doit être égale ou supérieure à 225 g/HAP et il ne doit pas être édulcoré”,

- Le terme «agricole» est aussi décrit:

«La boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et par distillation du jus de la canne à sucre lui-même […] ayant une teneur en substances volatiles supérieure ou égale à 225 g/HAP».

- Malgré ce cadre strict imposé par la France et l’UE, il n’est toujours pas obligatoire d’indiquer si le rhum a été coloré…ce même règlement de l’UE confirme dans son Annexe II, paragraphe 1 (Rhum), point e):

“Le rhum ne peut être additionné que de caramel afin d’en adapter la coloration”.

…aux lois de contingentement

Repoussée depuis 1919, la mesure de contingenter les volumes de rhum des colonies importés en métropole est finalement imposée le 31 décembre 1922 à 160’000 HAP/an (HAP = Hectolitres d’Alcool Pur), car la production était habituée à la demande durant la guerre 1914 – 1918. Les volumes dépassant ce contingent sont surtaxés au même taux que les rhums étrangers.

Et il faut aussi contenter les producteurs d’eau-de-vie française…

20 février 1923:

- Décret organique répartissant le contingentement à 80’000 HAP pour la Martinique, 60’000 HAP pour la Guadeloupe, 18’000 HAP pour la Réunion, le résidu de 2’000 HAP est à répartir entre les autres colonies,

19 janvier 1924:

- On passe à 185’000 HAP/an, dont 86’000 HAP pour la Martinique et 66’000 HAP pour la Guadeloupe,

27 décembre 1927:

- Prorogation du contingentement de 1924 jusqu’à 1939, ne tenant pas compte des fréquentes modifications dans les dotations, et des critères de répartition des quotas intervenant au sein de chaque colonie.

Ce principe est encore appliqué: il a été augmenté en 2013 afin de compenser l’entrée dans l’UE de rhums de pays hors UE: 43’157,76 HAP pour le rhum agricole martiniquais, soit env. 50% de ce qui était autorisé dans les années 1920 (voir ci-dessus).

L’incessante montée en qualité du rhum agricole

Pendant la crise des années 1930, le volume de rhum agricole de Martinique est presque égal à celui du rhum industriel. Avant les années 1940, le vesou était – pour des raisons sanitaires – stabilisé par chauffage et réduit en sirops non épurés, ajouté de levures choisies. L’orientation vers la fermentation du vesou cru fut possible dès que les rhumiers purent acquérir de grandes cuves en métal émaillé.

En 1941, il y avait encore 194 distilleries agricoles en Martinique et une petite centaine en Guadeloupe, il n’en reste aujourd’hui 7 en Martinique et 9 en Guadeloupe.

Les années 1960 annoncent la désindustrialisation et le déclin de l’industrie du rhum «français»: des 27 principaux fabricants de rhum français basés en métropole dans les années 50, il n’en restait plus que 10 en 1965, et 6 au début des années 1980.

Et enfin pour la dernière fois, insérée dans notre Histoire du Rhum, celle de ces rhumiers agricoles des DROM (voir plus haut) encore actifs aujourd’hui:

En 1914, Gustave Crassous de Médeuil, propriétaire de l’habitation Bellevue située aussi à Macouba, rachète le Fonds Préville et la distillerie J.M. à la famille Martin. En 1916, la famille Reimonenq met en activité sa distillerie (voir aussi la page sur Kaz’ à Rhum).

Homère Clément fait construire une nouvelle distillerie en 1917 sur les ruines de l’ancienne sucrerie pour satisfaire le besoin en rhum de la Grande Guerre. L’habitation Depaz (1651) ouvre sa 1ère distillerie en 1917, et la même année, Jacques Bally rachète l’habitation Lajus et rassemble les terres morcelées. Il construit lui-même une nouvelle colonne à distiller, installe une machine à vapeur et en perfectionne l’équipement (voir aussi la page sur Kaz’ à Rhum).

L’habitation sucrière “Bellevue” est rachetée vers 1800 par M. Séverin, qui la renomme “Domaine de Séverin” et l’étend en conserverie d’ananas. En 1920, Madame Beauvarlet rachète le domaine pour lancer la production de rhum agricole en faisant appel à son neveu Henri Marsolle, qui quitte la distillerie familiale de la Lise (à Bouillante, Basse-Terre) pour s’y installer, et décide en 1928 de racheter le domaine et distillerie Séverin.

Près de Petit-Bourg (Basse-Terre), la distillerie du hameau Carrère fumait déjà en 1880; rachetée et modernisée en 1930, son activité déclinait fortement dans les années 60. Elle fut sauvée en 1968 et remise à flot en 1974. Modernisée, elle fera peau neuve en 1975 en transformant son nom: de Carrère à Montebello.

1931: le domaine et distillerie Neisson s’installe au Carbet (voir aussi la page sur Kaz’ à Rhum). Le domaine agricole de Bellevue au Moule (Grande-Terre), fondé à la fin du XIXème siècle par un Martiniquais nommé Rimbaud, est racheté en avril 1942 par Roger Damoiseau, qui fonde la distillerie, aujourd’hui la plus fumante de l’archipel avec plus de 50% de production du rhum (4 à 5 millions hl??). La marque Duquesne voyait le jour en 1953.

Ne représentant actuellement que 2% de la production mondiale, les producteurs de rhum agricole des DROM ne peuvent survivre qu’en faisant la différence avec la qualité. L’AOC (= Appellation d’Origine Contrôlée) que la Martinique a obtenu en 1996 en est un exemple marquant.

Et ce n’est qu’en poursuivant et en persistant dans cette voie que pourra se maintenir et se perpétuer cette production particulière, afin de continuer d’émerveiller et ravir nos palais pour la postérité !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé: à apprécier avec modération - Envie d'un bon rhum?